|

[Home] | ||

|

[Folklore] | ||

| |

|

Condividi

|

|

Ryan

Adams - a cura di Marco Denti -

Sembra quel ragazzo che ti occupa il divano, un randagio bagnato

in fuga dalla pioggia, l’eterno adolescente con troppe cose

da dire, spesso e volentieri impreciso e confuso, come se

fosse in cerca di una strada e non sapendo quale scegliere

le prende tutte, sbagli compresi. Dai tempi di Heartbreaker,

Ryan Adams è rimasto lo stesso: frammentario, caotico,

logorroico, come se fosse una scheggia ripescata da qualche

anfratto del Village che, con una voce che si arrampica nell’aria,

spinto dall’urgenza di buttare fuori qualcosa, ha corso nel

vuoto e di anni ne sono passati parecchi, e non tutti belli

e importanti.

La personalità di Ryan Adams, con tutte le sue turbolenze, i suoi danni, le sue discontinuità, emerge dalle sue canzoni, che spesso hanno la fisionomia breve di appunti presi in viaggio, e la geografia americana da New York a Los Angeles al Tennessee ricorda la visione della Beat Generation di un’America composita, di un puzzle eterogeneo, ma insieme di una visione unica, di una sola identità che è facile far coincidere con quella voce che racconta di “tempi disperati”, di “veleno & dolore”, della “pioggia d’estate” (e piove di continuo nelle canzoni di Ryan Adams), di “ceneri & fuoco”, di qualcosa che è andato perduto, ma più spesso di qualcuno che non c’è più. Sono note per difendersi dalla dissoluzione, dall’attesa, dal nulla che poi sfociano in quella voce sgraziata, dolente impegnata nella ricomposizione di un mosaico spezzato, di uno specchio rotto. La ricostruzione infinita, senza sosta, di un percorso seguendo traiettorie imprevedibili, che poi portano a misurarsi con il vuoto. Proprio come i suoi (e nostri) eroi della Beat Generation, fa fatica a collocare cadute e risalite, fuochi e ceneri, luci da seguire e pioggia sporca, ovvero tutto un immaginario impressionista nelle canzoni di Ryan Adams che si staglia in chiaroscuro, tra lampi e ombre, evocati da moltitudini di chitarre assortite che generano più o meno gli stessi (limitati) accordi e che hanno popolato Gold, e poi Love Is Hell e Rock’n’Roll, e l’elenco completo lo conosciamo a memoria. Domanda e risposta, azione e reazione in una creatività inarrestabile, quasi un flusso di coscienza continua tradotto nelle canzoni che devono trovare il loro posto come è successo nel disordine di Demolition, dove spuntano, tra le altre, Desire e Nuclear. Il caso a parte di Demolition in qualche modo riassume l’essenza dello spirito di Ryan Adams, che ha convogliato in un solo disco una selezione di outtake frutto di una stramba progettualità (che all’epoca prevedeva una sequenza di cinque album). Dovrebbe succedere più spesso, ma la prolificità di Ryan Adams, anche quel limitare le canzoni a una forma ridotta, spesso soltanto abbozzata, non si può giudicare. È fatto così, non ci sono alternative. Una dispersione di emozioni che sfumano una dopo l’altra, angeli che volano alla velocità del suono o nei discorsi al bancone del bar, esseri umani con i nervi scoperti, con cui viene spontaneo identificarsi, creature come Sylvia Plath, e particolari dalle letture di Edgar Allan Poe, Hubert Selby Jr, Henry Miller, Jack Kerouac, visionari, ribelli, fuggitivi, fottuti. Le sensibilità, le debolezze, le amarezze che emergono a costituire un tessuto di parole che sia in una session alla KCRW o un concerto a Londra con i Cardinals con l’abito da sera, (e occasione per ricordare Neal Casal) o con la Shining Band o solo, capace di suonare una canzone degli Alice in Chains o di pubblicare le Diary Songs in rete. Il mood può cambiare a livello di stile, ma Ryan Adams suona senza guardare le regole o le mode del momento, e di sicuro senza rispettare gli standard, si riversa in quegli accordi sospesi che sono lì a lasciare spazio a ogni possibile interpretazione, come se anche le canzoni fossero abbandonate al loro destino.

Poco conforme alle regole, poco adattabile, per cui non garantito, Ryan Adams è rimasto un artista incontrollabile, caotico, eccessivo e disordinato, ma per fortuna vero, figlio di una sincerità inconsolabile. La si può sentire in Fix It, quell’idea persistente di aggiustare qualcosa che difficilmente si può aggiustare, perché le fratture riducono l’impalpabile essenza dell’amore in un pulviscolo oppure a quella sensazione di sentirsi in gabbia, che affiora spesso. L’urlo di Do You Still Love Me? che apre Prisoner condensa il senso di essere prigioniero di una perdita, di un abbandono, cresciuto album dopo album, a volte rappresentato attraverso le immagini, coltivato nelle suggestioni e nelle atmosfere, altrimenti espresso in modo più diretto e immediato, come è avvenuto negli album più recenti, il trittico più volte annunciato, e infine Romeo & Juliet. Le recenti controversie, che non nascondono il moralismo di fondo da cui partono, e l’ipocrisia che le nutre, lo hanno lasciato scoperto e indifeso, ed è sprofondato cullandosi nei tormenti e nei fantasmi, che lo inseguono da una vita. E forse Chris è il punto di non ritorno che lo riporta all’infanzia vissuta con i nonni, alla precarietà che ha condizionato una vita. Chris, il fratello perduto, è il legame con la famiglia spezzata e il rock’n’roll, che è il lascito di un’adolescenza che non vuole passare, diventa un guado nella ricerca di una stabilità emotiva. Il paradosso traspare nella storia e nella musica di Ryan Adams che a volte canta come se le canzoni fossero dei punti di domanda, dentro un intercalare di echi e di riverberi che si spingono a generare un’atmosfera, un mood, piuttosto che a spiegare o a narrare qualcosa. La dimensione ideale rimane quella del frammento, della semplicità, dell’irruenza e il disordine è una componente naturale, spontanea insieme alla malinconica estetica che riflette gran parte del songwriting di Ryan Adams. Può apparire tutto un gioco, ma non lo è. Poi succede l’imprevisto, l’incidente di percorso, e una volta colpito, cancellati i dischi, azzerati i concerti, si sono susseguite le opinioni non richieste, i commenti e i giudizi (neanche le scuse sono servite, anzi) come se l’artista, il musicista e il songwriter fossero stati inghiottiti dal povero essere umano chiamato Ryan Adams. Chiuso in casa per due anni, senza fare nulla, se non sopravvivere su un divano e guardare la televisione, a Ryan Adams non è rimasto molto. È un attimo sentirsi sbagliati in in una Babilonia schizofrenica, e cercare qualcosa di più come canta Aching For More (che viene spontaneo associare a Aching To Be dei Replacements) è poco meno di un miraggio.

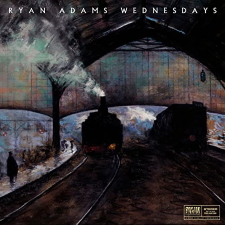

I dischi sono rimasti l’unica opzione disponibile ed è significativo e simbolico che l’ultimo (giusto in ordine di tempo) rimandi al dramma essenziale all’origine di ogni love story, e così dopo la trilogia di Big Colors, Wednesdays e Chris, ecco arrivare Romeo & Juliet. Il legame con un’altra persona è l’argomento fondante del songwriting di Ryan Adams e i dilemmi dell’amore sono poi que fragili fili quando non ti senti sufficiente, o soltanto insano: ammissioni che scorrono in At Home With The Animals, dove il personaggio non può non ricordare John Kaltenbrunner, il protagonista di Il signore della fattoria di Tristan Egolf, un’altra personalità sofferente, che diceva: “Nell’arco di una vita capitano quei rari e inspiegabili momenti in cui una situazione si allontana a tal punto dalla sfera delle aspettative che quanti vi si trovano coinvolti non possono che dubitare della comune testimonianza dei loro sensi”. Quell’istante si ritrova in una specie di confessione a puntate tra “qualcosa che è andato perso” e “tempi disperati” e un elenco di cuori spezzati e di vite ingolfate, che poi si liberano nell’esplosione sonora di Run. C’è gente che ucciderebbe per scrivere una canzone così (e sia lodato per l’uso continuo ed eccessivo di chitarre di ogni tipo e dimensione). È chiaro che Ryan Adams non è passato indenne, perché sbattere la testa contro i muri fa male, e vederlo appesantito e con la massa di capelli ingrigita, lascia solo intuire che certe ferite si sono rimarginate, ma le cicatrici sono lì. Quello che rimane alla fine, è ancora quella voce, quelle canzoni, perché per il resto Ryan Adams è figlio di questi tempi nevrotici, esagerati, e intricati. Immaturo, selvaggio e innocente (o colpevole, ma cosa cambia?), per lui, c’è solo un coacervo di sensazioni che non sempre hanno una soluzione e si ingarbugliano ancora di più. Vederlo riprendere in mano le chitarre, ripresentarsi, da solo, sul palco, con le sue canzoni, le sue cicatrici, i suoi tormenti, riporta il dilemma dell’artista in pubblico, che deve concedersi per ritrovarsi, e nello stesso tempo rischia ancora di restare incastrato nel suo personaggio, ma questa è un po’ la natura del gioco, quel “lasciare entrare la luce”, anche a costo di sprofondare nel buio.

|